Por Yohanna M. Roa

El poder del textil: pínchalos con la aguja.

Hace algún tiempo, durante una ponencia sobre mi práctica artística textil, otra de las ponentes en la mesa, una académica, me preguntó cómo vivía el proceso de bordar en mi estudio, “meditando”, según ella, en un espacio de recogimiento, silencio y contemplación. Le respondí que, si bien respeto profundamente a quienes, como yo, pasan horas frente a una tela, no considero que bordar sea un acto pasivo ni mucho menos “callado”. Por el contrario, considero que el textil es un espacio de rebeldía, de re-existencia, de respuesta vital frente a las violencias sistemáticas que han atravesado, invadido y disciplinado nuestros cuerpos y nuestras voces.

Históricamente, lo textil ha sido tanto tecnología como lenguaje, tanto herramienta de sustento como archivo de memoria. Ha participado de procesos civilizatorios, de intercambio cultural, de resistencia y de guerra. Sin embargo, desde la colonización hasta las dictaduras más recientes, el textil ha sido entendido (en gran medida) como una labor “femenina”, es decir, subordinada, privada, alejada de lo político y del pensamiento. Pero esto no es casual: es una construcción que ha buscado mantener oculto su poder transformador.

Y sí, ha sido también una herramienta de batalla.

No me enfoco en categorizar el textil como arte o artesanía, ni caer en la dicotomía entre lo “popular” y lo “intelectual”. Este trabajo ya lo han desarrollado múltiples pensadorxs, entre ellxs Rozsika Parker, en The Subversive Stitch1, analiza cómo el bordado ha sido históricamente un espacio ambivalente: domesticado y controlado por el patriarcado, también subversivo, íntimo, y capaz de expresar resistencia desde lo privado. Mi apuesta es otra: estoy señalando el textil como un campo de poder, como una práctica situada que se rebela desde lo corporal, que devela estructuras, que construye comunidad, que sostiene. Porque lo que se sostiene, también se defiende.

Cuando era adolescente, un hombre me acosó en el transporte público. Llegué a casa y se lo conté a mi madre, ella ejecutiva, poco vinculada al mundo textil. Me sorprendió cuando me dijo que lo mismo le había pasado a ella a mi edad y que, en su caso, había tomado una aguja del taller de mi abuela, diseñadora autoeducada, modista de toda la vida, y la había clavado en un borrador de goma. Lo llevaba consigo como defensa. “Si un hombre se me acercaba, lo pinchaba”, me dijo. Esa aguja, tan pequeña, generaba gritos y alejaba a los agresores. Por años, llevé conmigo esa aguja. Dejó de acompañarme cuando comencé a entrenar artes marciales, pero nunca dejé de contar la historia. Algunas personas me preguntan cómo es que mi madre pudo enseñarme “algo tan violento”. Me pregunto: ¿por qué esa aguja les parece más violenta que el acoso mismo? Eso me confirmó que la aguja tiene poder, a tal punto que quienes están en posición de poder, le temen.

Tres formas de confrontar la violencia desde el textil.

Desde diferentes geografías y contextos históricos, el textil ha sido una herramienta de lucha, no pasiva ni decorativa, sino activa, combativa y profundamente política. Las siguientes tres experiencias, en México, Chile y Grecia-NYC permiten trazar una línea de continuidad en torno a cómo prácticas consideradas tradicionalmente femeninas y no intelectuales, como el bordado o el cosido, se convierten en dispositivos de resistencia colectiva, de archivo de la memoria, y de confrontación directa con estructuras de poder patriarcal, estatal y simbólico: Las arpilleras chilenas, Bordando por la Paz y la Memoria, iniciativa originada en México y Neighborhood Guilt obra expuesta en el consulado griego de la ciudad de Nueva York.

Las arpilleras chilenas: memoria bordada en dictadura

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973–1989), las arpilleras surgieron como un medio político de denuncia colectiva. Elaboradas con retazos de tela, hilos y bordes de ganchillo, representaban escenas de la vida cotidiana bajo un régimen de represión, censura y violencia estructural. Aunque su apariencia podía parecer ingenua, su contenido era radical: desapariciones, detenciones, pobreza, injusticia. Eran gritos bordados con las manos de quienes no podían gritar con la voz.

Izquierda Anónimo. Remembering Salvador Allende, s.f. Textil bordado, 38 x 48 cm. Derecha Arpilleristas E.M. y F.D.D. The Coup, 1986. Textil bordado, 38 x 50 cm. Cortesía de Francisco Letelier y de Isabel Morel Letelier al Museo MOLA. Exhibida en Arpilleras de Chile (Museum of Latin American Art, 2019–2020). Imagenes disponibles en: https://molaa.org/arpilleras-online-sept-112

La producción de estas piezas fue profundamente colectiva: mujeres organizadas en talleres comunitarios, muchos ligados a parroquias o centros de derechos humanos, compartían materiales, conocimientos y, sobre todo, experiencias de dolor y supervivencia. En ese contexto, el acto de coser se transformó en un gesto de resistencia, de duelo compartido y de denuncia. El textil, históricamente relegado al espacio doméstico y feminizado, se resignificó como una herramienta de acción política.

La circulación de las arpilleras, ante la censura impuesta por el régimen, fue también una estrategia colectiva: muchas fueron sacadas clandestinamente de Chile y distribuidas en ferias, eventos internacionales y redes de solidaridad. Funcionaban como denuncias visuales de las violaciones a los derechos humanos, pero también como lazos tangibles entre luchas locales e internacionales.

Aunque en muchos casos las autoras no fueron encarceladas directamente, sí fueron vigiladas, interrogadas y amenazadas. Algunas fueron detenidas temporalmente. Su rol como madres, viudas o familiares de desaparecidxs les otorgaba una legitimidad moral que ponía en jaque la narrativa del Estado. Sin embargo, la amenaza era constante y bordar una arpillera se convirtió en un acto de valentía. En ellas, el adorno y lo decorativo son a la vez archivo, trinchera y denuncia.

“Bordando por la Paz y la Memoria”: una intervención textil frente a la violencia en México.

Marcha del 26 de septiembre de 2015, a un año de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Fotografía tomada por una integrante de Fuentes Rojas.

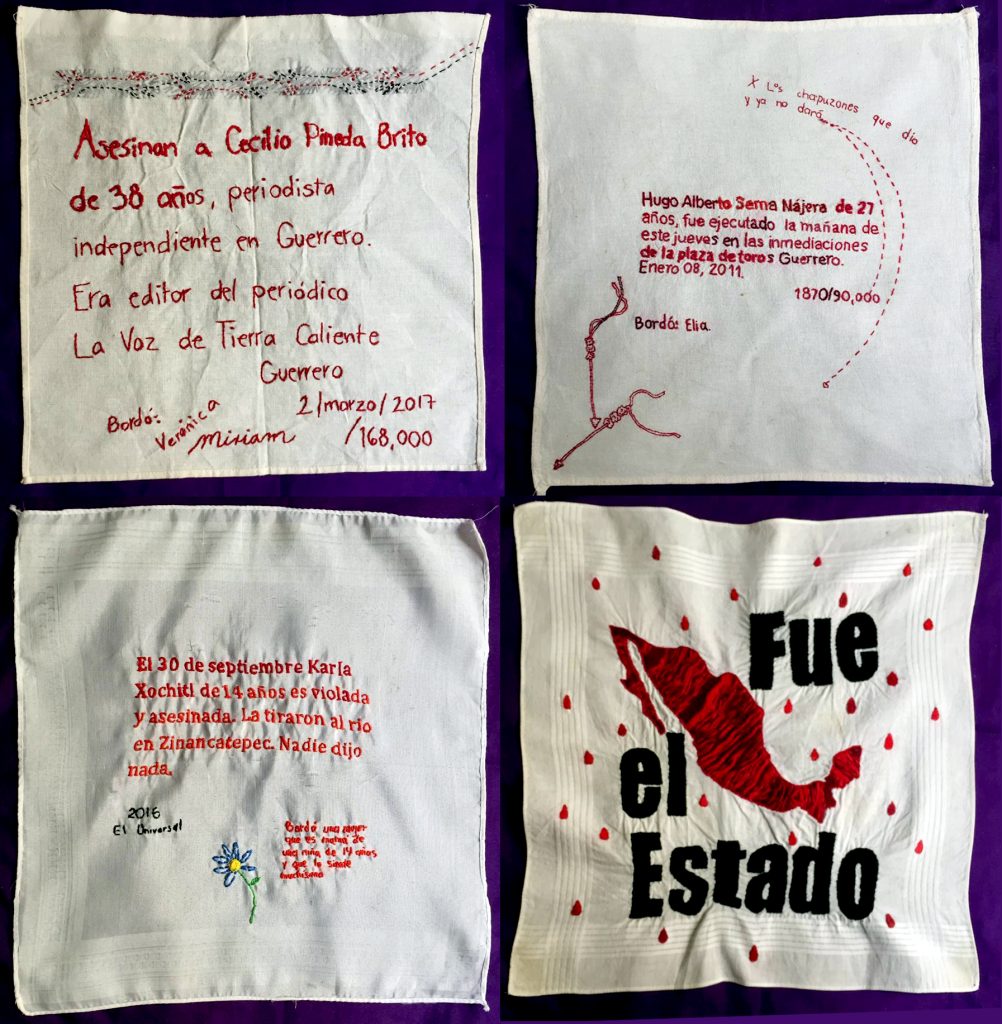

En el contexto de la violencia generalizada en México, el movimiento Bordando por la Paz y la Memoria emergió en 2011 como una reacción ante el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia3. Su dolor personal se transformó en una demanda pública: crear placas conmemorativas para las víctimas. Sin embargo, une miembre de la colectiva Fuentes Rojas propuso una alternativa más sensible y poderosa: bordar pañuelos blancos con los nombres, fechas y lugares de personas asesinadas o desaparecidas. La acción, inspirada en el trabajo de una artista oaxaqueña que intervenía portadas de periódicos, pronto se convirtió en una práctica expansiva y replicable.

El bordado se convirtió en un acto público, una herramienta para procesar el duelo, colectivizar la memoria y confrontar el silencio institucional. Las reuniones comenzaron como encuentros pequeños y privados, pero tras una convocatoria en el Zócalo de Ciudad de México, la participación masiva impulsó la decisión de tomar el espacio público. Las células de la colectiva comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades y estados, y gracias a plataformas digitales, el movimiento alcanzó una dimensión nacional.

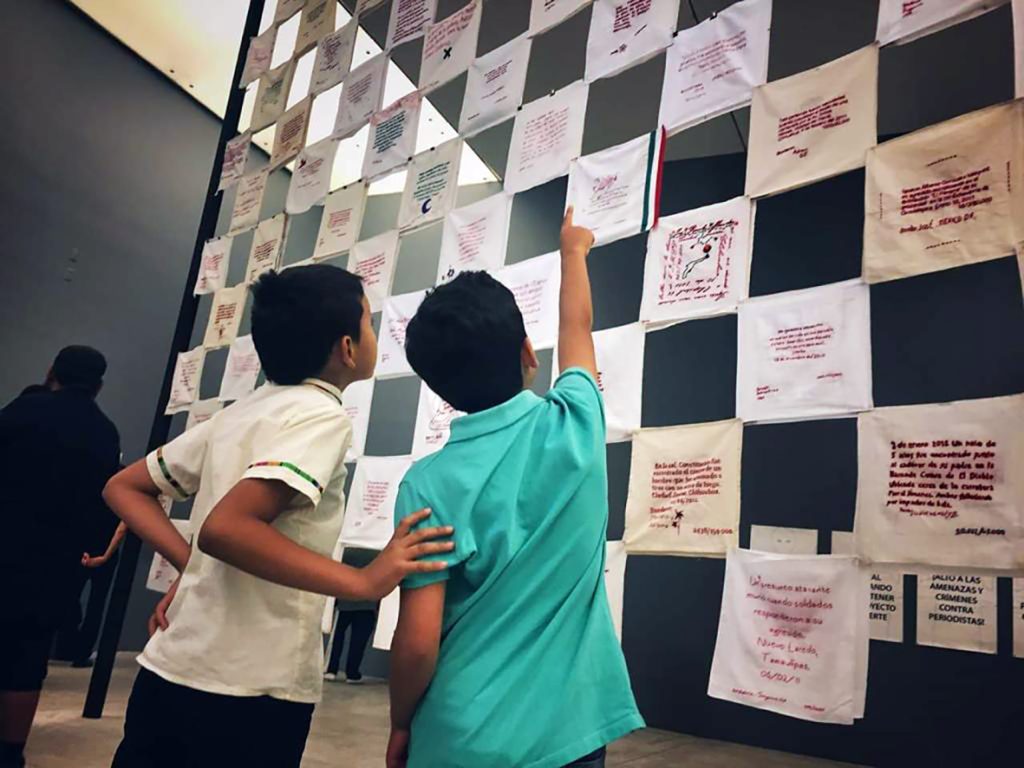

Fotografía de la exposición #NoMeCansaré, presentada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en 2018. Fotografia de Mariana Barreiro.

El 1 de diciembre de 2012, la colectiva organizó una gran instalación en la capital del país.

Cientos de pañuelos bordados con hilo rojo compondrían un mural ciudadano: una narrativa textil que documentara la magnitud de la violencia. Aunque el gobierno de la ciudad reubicó la instalación del Zócalo4 a la Alameda Central y, posteriormente, a las inmediaciones del Museo de la Memoria y la Tolerancia, bajo el pretexto de obras de remodelación, la colectiva logró montarla parcialmente. La escena era conmovedora: los pañuelos se extendían por varias cuadras, mientras continuaban llegando más desde todos los rincones del país.

Detalles de cuatro pañuelos bordados, actualmente en resguardo.

El acto de memoria fue brutalmente interrumpido; una operación de seguridad desató un caos inesperado: explosiones, disturbios, presencia policial, bombas Molotov. Se registraron provocaciones y hostigamientos hacia lxs personas que participaban. Varixs integrantxs de la colectiva se refugiaron dentro del museo y, junto a vendedorxs ambulantxs y vecinxs, lograron enrollar los pañuelos hasta formar una gran pelota textil de casi 1,80 metros.

El hecho marcó no solo una ruptura en la instalación, sino también fracturas internas dentro de la colectiva.

La represión envió un mensaje claro: el bordado incomoda, denuncia y, sobre todo, visibiliza aquello que se quiere mantener oculto.

“Neighborhood Guilt”: la bandera cuestionada desde el textil

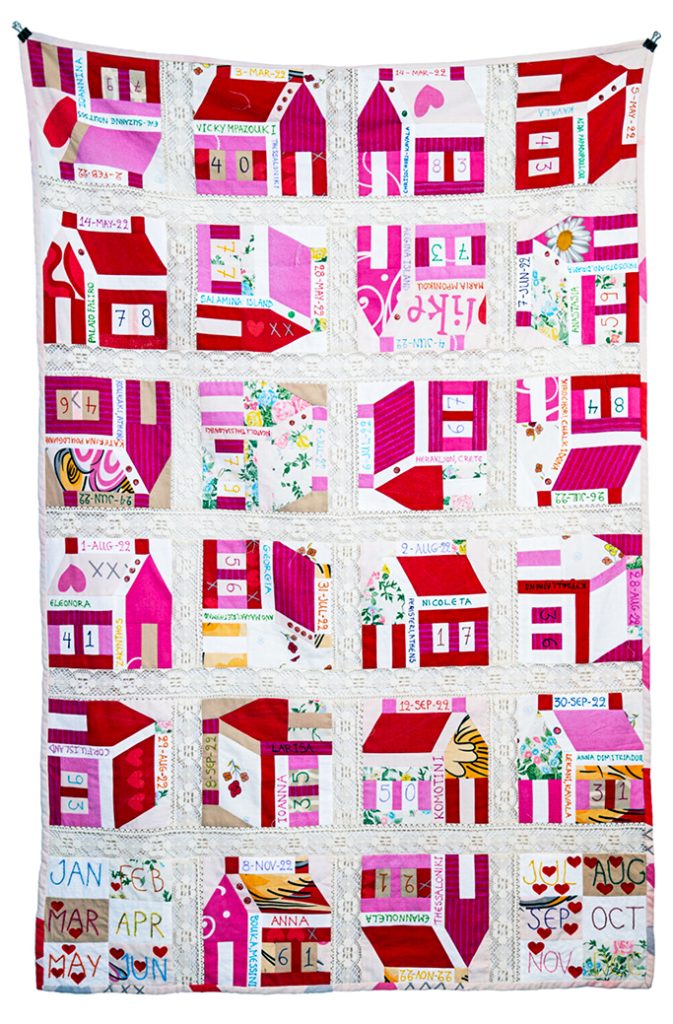

El 15 de diciembre de 2023 se inauguró Neighborhood Guilt, exposición curada por The Carte Blanche Project, en el Consulado Griego en Nueva York. Dos obras de la artista Georgia Lale, Flag (63″x109″) y Neighborhood Guilt (57″x38″), fueron presentadas como parte del proyecto. Ambas piezas fueron confeccionadas con sábanas usadas, donadas por mujeres griegas como símbolo de resistencia y denuncia frente a la violencia de género.

Izquierda Georgia Lale. (2023). Neighborhood Guilt [Sábanas donadas, hilo de coser y tinta para tela, 145 x 97 cm]. Derecha, Georgia Lale. (2021). Flag [Sábanas donadas por mujeres que viven en Grecia e hilo de coser, 160 x 277 cm]. Cortesía de la artista.

Flag retoma la composición original de la bandera griega, pero sustituye sus colores azul y blanco por tonalidades de rosa, magenta y rojo. Sobre los patrones florales y domésticos de las sábanas bordadas, se resignifica el símbolo patrio como una bandera femenina, marcada por la sangre de las mujeres asesinadas. En Neighborhood Guilt, se repite la figura geométrica de una casa, y dentro de cada una, está bordado el nombre y la fecha de una mujer víctima de feminicidio, asesinada en su propio hogar.

En el Consulado General de Grecia en Nueva York, la artista Georgia Lale, antes y después de la censura de Neighborhood Guilt y Flag. Cortesía de la artista.

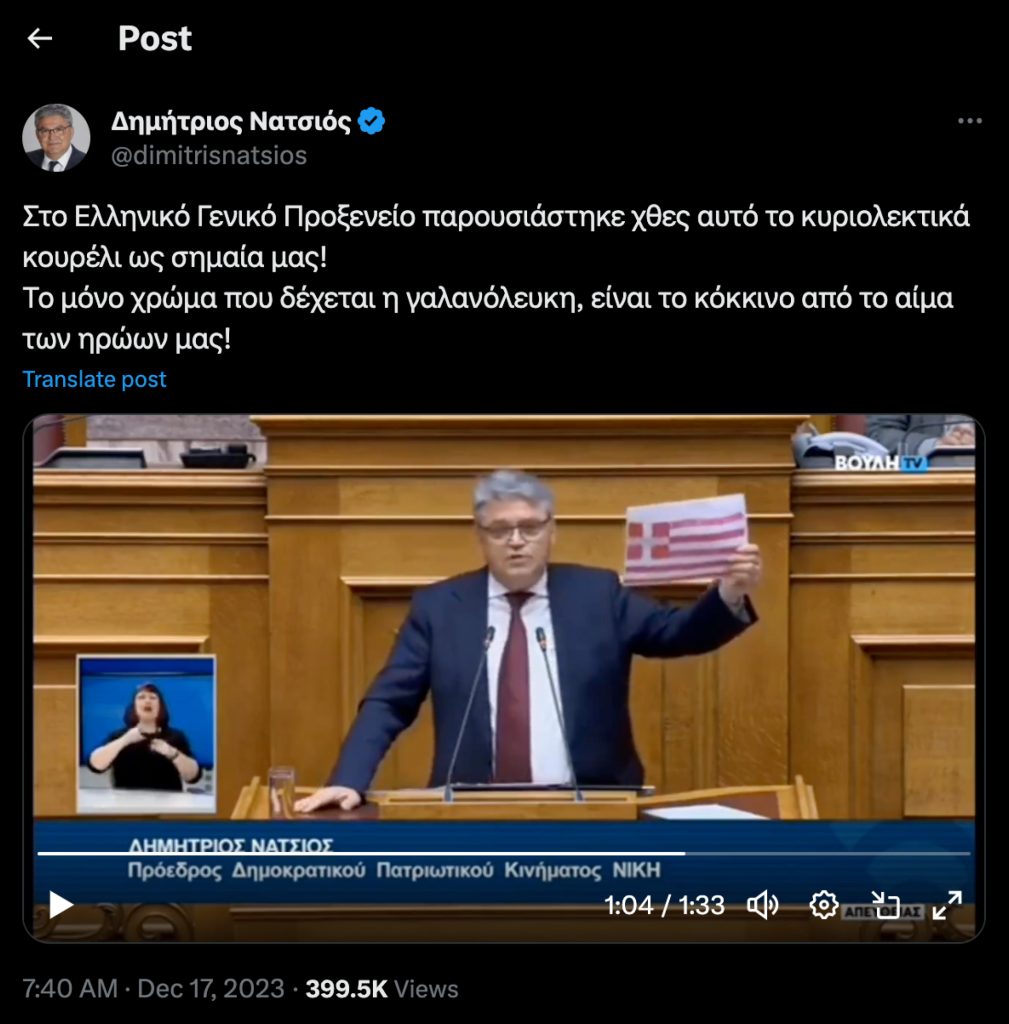

La respuesta institucional no se hizo esperar. Un día después de la inauguración, el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, George Gerapetritis, publicó en su perfil de X: “Yesterday, the Consulate General of Greece exhibited this rug as our flag! The only color that can replace the blue & white of the flag is the blood of the nation’s heroes.” A lo que la artista respondió públicamente: “Victims of femicide and domestic violence are heroes of the fight for freedom and life in Greece and internationally.” Tres días después de la apertura, las obras fueron censuradas: una removida de la sala, la otra entregada doblada en una bolsa plástica.

Izquierda, cobertura de la prensa griega sobre lo ocurrido. Derecha, fragmento del discurso del parlamentario Dimitris Natsios en el Parlamento griego (16 de diciembre de 2023). Su publicación en X dice: “Ayer, el Consulado General de Grecia exhibió esta alfombra como nuestra bandera. El único color que puede reemplazar el azul y blanco de la bandera es la sangre de los héroes de la nación.” También mencionado por el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, George Gerapetritis, el 18 de diciembre de 2023. Cortesía de la artista.

La reacción del ministro pone de manifiesto dos tensiones: por un lado, la oposición entre las víctimas de feminicidio y los “héroes nacionales”; por otro, la defensa de un símbolo patrio sobre la vida y la memoria de las mujeres asesinadas. La bandera, como representación de la nación, parece reservada para cuerpos que pueden empuñar armas, no para aquellos que resisten en la intimidad del hogar o en los márgenes. El gesto de censura deja entrever la incomodidad que produce la apropiación de símbolos nacionales por parte de artistas que visibilizan las violencias de género. Lo personal, en este caso, no solo es político: es político y público.

Las tres experiencias que he desarrollado, las arpilleras chilenas, la instalación comunitaria de Bordando por la Paz y la Memoria en México y la censura de las obras de Georgia Lale en Nueva York, no son hechos aislados ni excepcionales. Se insertan en una genealogía más amplia de prácticas textiles como formas de re-existencia frente a la violencia estructural, el silenciamiento y la negación institucional. A lo largo del mundo, cuerpos feminizados han tomado el hilo y la aguja no solo como herramientas de creación, sino también de acción política. Las Madres de Plaza de Mayo en Argentina resignificaron el pañuelo blanco como símbolo textil de justicia; las CoMadres en El Salvador bordaron colchas con los nombres de sus familiares desaparecidxs durante la guerra; y en Palestina, el tatreez se ha convertido en una trinchera de identidad frente a la ocupación. En Bosnia, las mujeres de Srebrenica bordaron los nombres de las víctimas del genocidio en paños blancos colgados públicamente. En Afganistán, Sudáfrica, Uganda, las Islas del Pacífico y otras geografías, artistas y comunidades también han tejido sus resistencias. Cada puntada, ya sea sobre una sábana doméstica, una bandera intervenida o un pañuelo bordado, revela que el textil es un archivo vivo, un campo de batalla íntimo y colectivo, donde el gesto de coser se convierte en acto político, performativo y profundamente encarnado.

No es casual que muchas de estas obras hayan desatado la censura institucional, la represión policial o la vigilancia estatal. Lo que se teje, se teme. La aguja como arma, el bordado como archivo subversivo, el textil como lenguaje no domesticado. En todos estos casos, el poder en turno ha intentado invisibilizar, desacreditar o directamente destruir estas materialidades incómodas. El temor no está en la tela, sino en lo que esta devela: cuerpos que no se rinden, historias que no se borran, denuncias que no caben en los discursos oficiales. Lo textil, cuando se activa como gesto colectivo, no solo enuncia, sino que interpela. Y ese es su peligro. No porque sea decorativo, sino porque encarna lo que se quiere silenciar.

Es por esto que necesitamos revisar de manera crítica e histórica el lugar que se le ha asignado al textil. Se nos ha enseñado a pensar en él como pasatiempo, como un oficio secundario. Pero lo cierto es que, como tecnología, el textil transformó radicalmente nuestras formas de habitar el mundo. En el Neolítico, su invención permitió nuevas estructuras de comunidad, abrigo, movilidad y ritual. La revolución industrial comenzó y se sostuvo sobre la maquinaria textil, y con ella, la incorporación masiva y precaria de mujeres al trabajo asalariado. Si miramos con atención, cada uno de estos hitos transformativos de la humanidad tiene al textil como protagonista oculto. Entonces, ¿qué hemos pasado por alto? No solamente su potencia estética, que ya de por sí amerita una relectura urgente en los relatos hegemónicos del arte, sino su dimensión política, tecnológica y revolucionaria.

Los textiles no son solo superficies. Son dispositivos de memoria, de lucha, de construcción colectiva. Son tecnologías de existencia. Así como el fuego, la piedra tallada o el acero marcaron épocas, la aguja y el hilo también trazaron rupturas. Es tiempo de reconocer que al hablar de revoluciones, no basta con mirar las armas; hay que mirar también las manos que bordan. Y preguntarnos por qué, todavía hoy, eso incomoda tanto.

Así como cargué por años una aguja escondida en un borrador, herencia de la estrategia de autodefensa de mi madre contra el acoso, muchas mujeres han bordado su duelo, su furia y su dignidad. Y como lo demuestra la represión en México, la censura en Nueva York o la vigilancia en Chile, incluso una aguja puede poner en jaque al dictador.

- Parker, Rozsika. The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine. Women’s Press, 1984. ↩︎

- Museum of Latin American Art (MOLAA), Arpilleras de Chile, 2019–2020, accessed October 1, 2025, https://molaa.org/arpilleras-online-sept-11. ↩︎

- Tras el asesinato de su hijo en 2011 a manos de miembros del Cártel del Pacífico Sur, el poeta Javier Sicilia encabezó protestas nacionales contra la guerra contra el narcotráfico en México. El movimiento, marcado por el grito “¡Estamos hasta la madre!”, exigía desmilitarización, reforma de drogas y responsabilidad gubernamental. El 5 de mayo comenzó una marcha nacional en Cuernavaca que culminó en la Ciudad de México con más de 200.000 participantes. Sicilia exigió la destitución del secretario de Seguridad Pública y presentó un pacto de paz de seis puntos. También hubo protestas en decenas de ciudades dentro y fuera del país. ↩︎

- El Zócalo de la Ciudad de México es la Plaza de la Constitución, la plaza pública más grande de México y el corazón de la ciudad desde la época prehispánica. Es un sitio histórico y político clave, donde se encuentran la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, y es escenario de grandes eventos culturales, cívicos y protestas. ↩︎