Par Yohanna M Roa

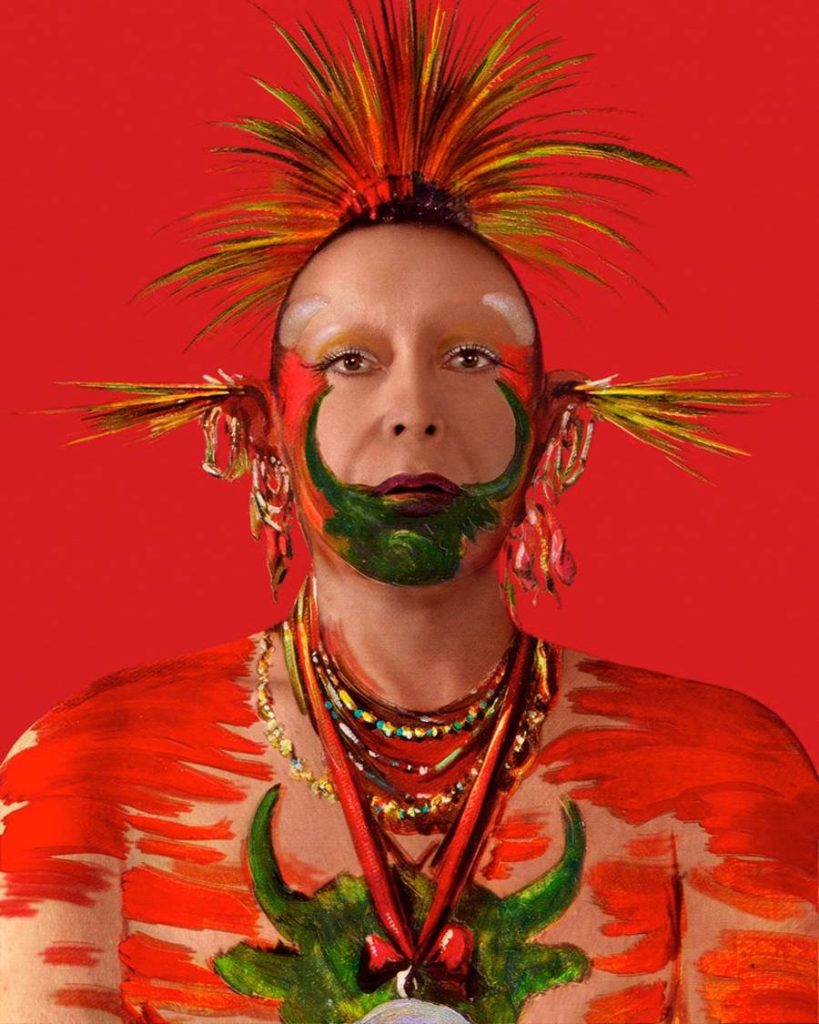

Orlan et Yohanna M Roa. New York mai 2025. Photo Juan Puntes

J’ai rencontré ORLAN en mai 2025, lors de sa visite à New York. J’ai choisi de centrer notre conversation sur la question de la représentation, non seulement parce qu’elle est un thème central de son œuvre, abondamment documentée et analysée au fil des décennies, mais aussi parce qu’ORLAN a été une pionnière dans son approche radicale des entrelacements complexes entre le corps, la technologie et l’image. Tout aussi pionnière est sa lecture profondément intersectionnelle des problématiques de représentation.

Dans une société obsédée par la construction de catégories raciales, genrées et sociales, conçues pour classer et contrôler les corps, ORLAN n’a cessé de résister. Elle a mis son propre corps en jeu, en l’utilisant comme un lieu de résistance, de révélation et de confrontation. À travers sa corporéité, elle a mis en lumière les structures de pouvoir qui sous-tendent la construction de « l’autre », cet autre qui, historiquement, n’est pas l’homme blanc.

Ce qui m’a le plus marquée lors de notre échange, c’est de constater qu’ORLAN n’a jamais perdu son tranchant critique ni sa curiosité intellectuelle. Elle continue d’explorer précisément ces espaces où la société resserre son emprise sur le corps, y impose des normes, tente de le manipuler ou de le réduire au silence. C’est peut-être précisément cette posture – radicale, lucide, inclassable – qui la rend si difficile à faire entrer dans les cadres imposés par la culture hétéronormative et patriarcale. ORLAN échappe aux catégories fixes parce qu’elle a depuis longtemps compris, déconstruit et bouleversé les systèmes mêmes qui cherchent à la définir et à la confiner.

Mardi 27 mai 11h44, New York

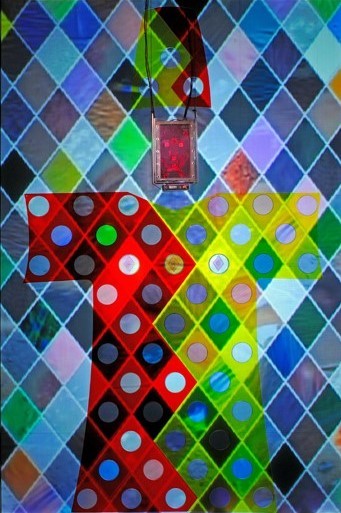

Vue de l’exposition : HARLEQUIN’S COAT, une partie de sk-interfaces. 2008, une installation bioartistique multimédia créée en collaboration avec le collectif australien d’art et de science Symbiotic A, sous le commissariat de Jens Hauser, FACT, Liverpool, United Kingdom. © ORLAN

Yohanna:

Avant de commencer l’entretien, vous avez mentionné qu’il est politiquement important pour vous de vous présenter et de faire une déclaration politique sur votre travail.

ORLAN:

Je suis ORLAN, entre autres, et dans la mesure du possible. Mon nom s’écrit en lettres capitales, car je refuse de rentrer dans les rangs, je refuse de rentrer dans la ligne. Je suis une artiste qui ne se limite à aucune pratique artistique spécifique ni à un seul médium. Pour moi, travailler exclusivement avec un seul matériau ou une seule discipline artistique est totalement dépassé. Je revendique le droit de parler de manière signifiante du monde dans lequel je vis, et pour cela, j’étudie les phénomènes sociaux. Une fois que j’ai étudié une problématique de manière suffisamment approfondie pour en tirer une position claire, je considère cette position comme la colonne vertébrale de mon œuvre. Elle en devient le fondement conceptuel. Une fois cette base posée, je me demande : quelle matérialité, quelle « chair », vais-je donner à cette colonne vertébrale ? Quand je crée une œuvre, je pense à la construction d’un corps. Pour moi, la chair vient après le concept. C’est ainsi que je me permets d’utiliser une vaste gamme de médias.

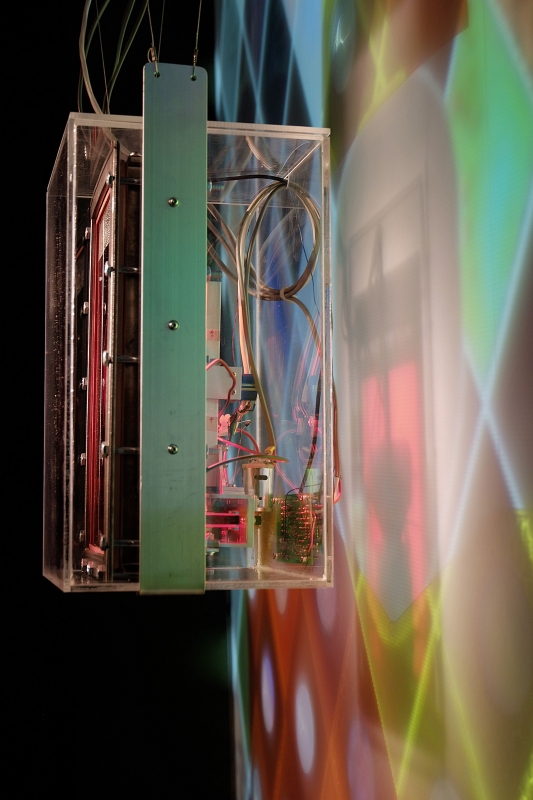

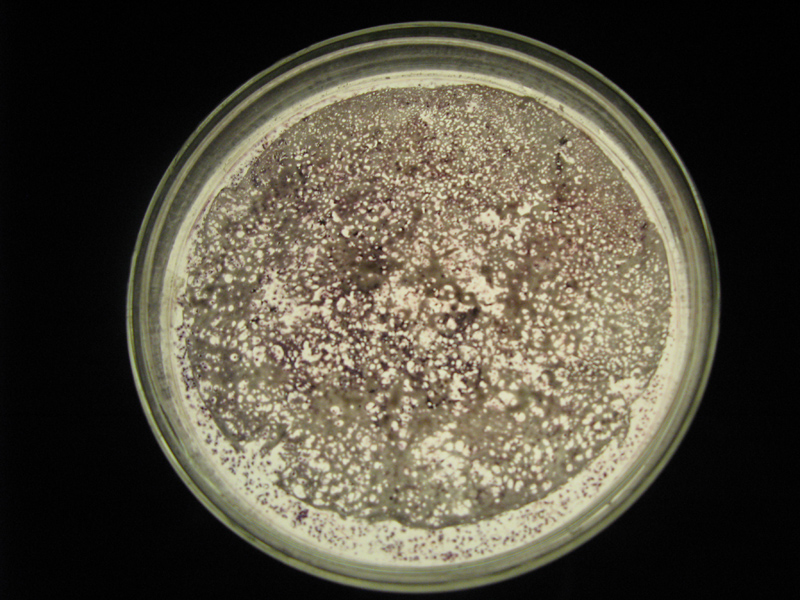

Mon travail va de la robotique – je fais beaucoup de choses en ce moment avec l’intelligence artificielle – aux sculptures en marbre de Carrare, en résine ou en impression 3D, entre autres. J’ai aussi travaillé avec la photographie, comme on peut le voir dans cette exposition, ainsi qu’avec la vidéo. Mais j’ai aussi cultivé mes propres cellules. J’ai travaillé en bio-art, cultivant même ma propre flore intestinale, vaginale et buccale. Il m’est absolument essentiel que la matérialité de chaque œuvre soit choisie de manière à révéler l’essence de l’idée et du concept qui la sous-tendent.

Suture. 7e représentation chirurgicale, 1993 © ORLAN

Yohanna:

Tout au long de votre carrière, la représentation, la production et la médiation de l’image ont été au centre de votre démarche – c’est peut-être même le thème le plus emblématique de votre pratique artistique. J’aimerais m’y concentrer pour cet entretien, notamment parce qu’il vous permet de parler depuis une perspective féministe intersectionnelle, en abordant les croisements entre race, genre et incarnation. Prenons Suture (2007), une œuvre où les questions de fragmentation et de reconfiguration du corps sont mises en avant. Comment cette œuvre interroge-t-elle les enjeux liés à la race et au genre ?

ORLAN:

C’est une question fondamentale, car mon travail remet en cause les récits conventionnels autour de l’intégrité corporelle et de l’identité. Toute ma pratique peut être vue comme une recherche continue, une remise en question du statut du corps dans la société sous diverses pressions, qu’elles soient culturelles ou traditionnelles. Et la tradition, franchement, a servi à justifier un nombre incalculable d’absurdités, souvent sans jamais être examinée de manière critique. Mon travail répond aussi aux pressions exercées non seulement par la culture, mais aussi par les religions que nous pratiquons et par la politique. Selon le régime politique ou le cadre idéologique, le corps subit une pression immense.

Je suis à Palmo, en France. Nous avons un gouvernement, une politique, et nous nous débattons avec des structures de pouvoir enracinées dans l’unité familiale. Nous sommes au cœur d’un conflit majeur. Nous vivons aujourd’hui entourés de personnes qui ne nous ont pas réellement écoutées, et je suis ravie d’être ici à New York avec vous. Même si nous ne sommes pas ici physiquement, nous sommes présentes dans la Constitution. Nous sommes parmi les premières à être là de cette manière, et j’espère que nous pourrons tracer un chemin ensemble. Il est essentiel pour moi que ce moment marque le début de la reconnaissance de la famille – être vue, être reconnue – pour la première fois.

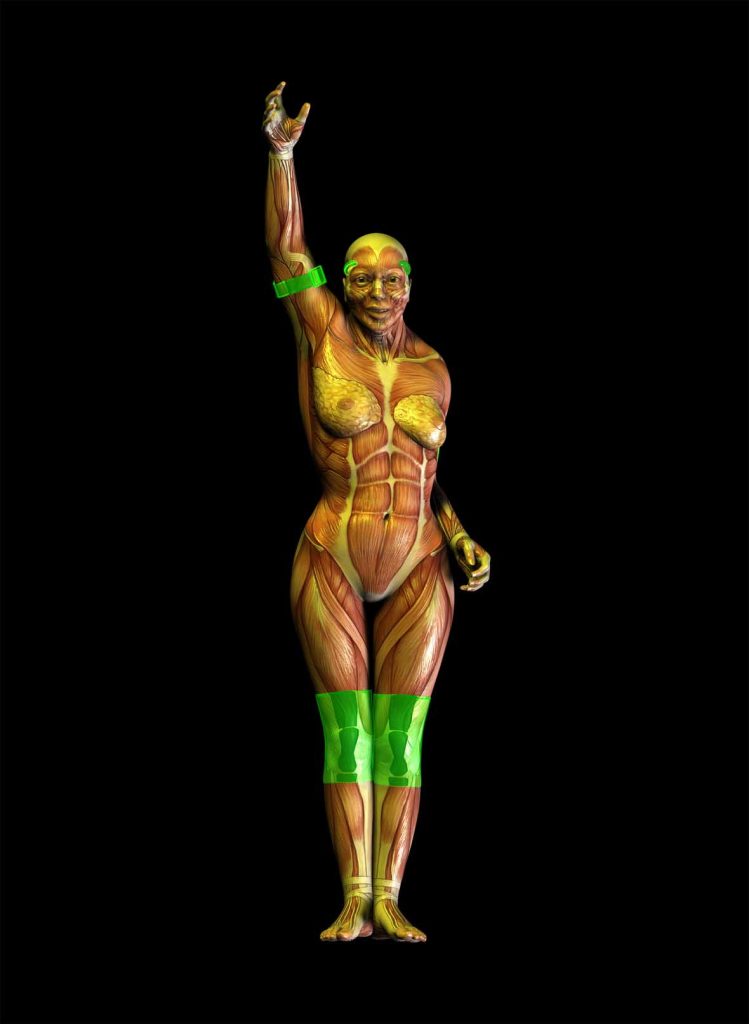

ORLAN, La Liberté écorchée et Deux corps d’ORLAN, 2013. Vidéo Chanel unique, couleur, muet, 28:32 minutes. © ORLAN

Yohanna:

Parlons de Freedom in Flayed Body et Two ORLAN Bodies (2013). Dans ces œuvres, vous avez voulu fusionner deux époques historiques : les planches anatomiques d’André Vésale et vos interventions contemporaines, proposant une lecture cyborg du corps. En particulier, ces œuvres inversent votre processus habituel. Là où vous utilisez souvent l’apparence extérieure du corps pour révéler les structures sociales de contrôle, vous retirez ici la peau de votre propre corps, ne conservant que deux prothèses : votre visage et des genouillères. Pouvez-vous nous parler de votre position féministe face à cette représentation anatomique ? Que signifie, d’un point de vue féministe, exposer « l’intérieur » du corps ?

ORLAN:

Cette œuvre vidéo est une parfaite illustration. Pour moi, c’est une sorte de manifeste, comme je le dis souvent depuis le Palais Anglais. Car selon qui détient le pouvoir, selon la politique, le corps – et en particulier le corps des femmes – est entièrement instrumentalisé. On le voit très clairement aujourd’hui, avec l’interdiction de l’avortement dans certains endroits. Je suis très fière qu’en France, non seulement l’avortement soit légal, mais qu’il soit désormais inscrit dans la Constitution. Nous sommes le premier pays à l’avoir fait, et j’en suis très fière. J’espère que d’autres pays comprendront à quel point il est vital que les femmes puissent décider librement d’avoir ou non des enfants. Cette œuvre résume ce que je fais au niveau féministe. Honnêtement, j’aimerais ne pas avoir à être féministe. J’aimerais que toutes ces questions soient déjà réglées, que le féminisme ne soit plus une charge supplémentaire. Mais la réalité est autre. Pour cette pièce, j’ai réalisé un autoportrait sans peau. Il était essentiel pour moi que l’image soit écorchée, car la plupart des artistes sont, métaphoriquement, « à vif ». Et j’ai dû m’écorcher pour produire cette œuvre.

Être écorchée a une signification sociale forte sans peau, le racisme devient impossible. On ne peut plus savoir si quelqu’un est blanc, jaune ou noir. C’est pourquoi il était essentiel pour moi de réaliser un autoportrait écorché. L’œuvre s’intitule Freedom Flayed. Et comme vous l’avez bien noté, j’ai réuni deux éléments: les planches anatomiques de Vésale et une lecture issue de la cyberculture.

D’un point de vue féministe aussi, j’aime me représenter avec un corps fort, mûr, épais – pas le type de corps qu’on voit sur les podiums, émacié et presque squelettique. Notre époque déteste la chair. Les mannequins sont en fait des cintres sans viande. La plupart sont anorexiques ou sont empêchées de manger pour maintenir ce type de corps. Je voulais montrer cette fusion entre l’ancienne cyberculture, avec des prothèses presque corrosives, et les planches anatomiques de Vésale. Deux lectures du corps totalement différentes.

Un autre élément clé est que j’ai choisi de me représenter dans la pose de la Statue de la Liberté. Parce qu’aujourd’hui, beaucoup de nos libertés sont menacées. Par exemple, pour une femme, montrer son corps nu ou même un sein reste un problème dans notre société, ce qui est complètement absurde. Les hommes peuvent se promener torse nu dans la rue. J’en ai vu plusieurs récemment, personne ne s’en offusque. Mais si une femme faisait de même, on appellerait la police.

Sur internet, les seins sont censurés. Si je publie une photo de mon œuvre avec des seins, je serai immédiatement bannie ou mon blog sera fermé. C’est absurde, d’autant plus quand ces objections viennent souvent de personnes religieuses qui croient en un Dieu et disent que Dieu a créé l’humain à son image. Alors pourquoi serait-il interdit de montrer ce corps, chef-d’œuvre de Dieu ? Au contraire, on devrait le montrer. Montrer la sexualité, c’est honorer la création de Dieu – pas la mienne, mais celle de Dieu, pour ceux qui y croient. Et le corps lui-même, dans toute sa complexité. Nous vivons une époque qui ressemble à celle de Michel-Ange ou juste après, quand on peignait des pantalons sur les chefs-d’œuvre. Dans la chapelle Sixtine, on a ajouté des vêtements aux figures. Pourquoi ? Qui a décidé de les couvrir ?Top of Form.

De gauche à droite : Le Drapé, Le Barroco, Palazzo Grassi, Venise, 1979 et autres sculptures de plis. / Auto-hybridation amérindienne n° 11 (American Indian Self-Hybridization No.11: ) : Portrait peint de La-doo-ke-an, Buffalo Bull, un grand guerrier pawnee, avec portrait photographique d’ORLAN, 2006, photographie numérique / Refiguration, auto-hybridation précolombienne n° 18 (Refiguration, Self-Hybridization Pre-Columbian no.18), 1998. Tirage cibachrome. Photographie. © ORLAN

Yohanna:

Dans votre série Self-Hybridation, l’un des ensembles les plus vastes de votre carrière, vous explorez continuellement des thèmes tels que le corps, le sacré, la féminité, la beauté et l’hybridation. Au départ, votre attention portait principalement sur les représentations européennes. Cependant, en 1998, vous avez commencé à travailler avec des représentations non occidentales, incluant les cultures africaines, l’iconographie amérindienne et l’esthétique maya. Vous êtes même allée au Mexique et avez visité Mérida, au Yucatán. Qu’est-ce qui vous a poussée à explorer cet héritage historique et culturel ? Et comment ces rencontres ont-elles influencé ou remis en question votre compréhension de l’identité et du corps ?

ORLAN :

Je défends une vision de l’identité comme nomade, multiple et en perpétuel devenir. Pour moi, les identités figées mènent inévitablement à la violence, aux horreurs, à la construction de communautés qui finissent par s’affronter. J’ai énormément voyagé dans ma vie, mais on peut globalement diviser mon travail en trois grandes phases.

La première phase est centrée sur ma propre culture, la culture chrétienne occidentale. Elle impliquait une interrogation critique de l’identité chrétienne – toujours menée avec la distance nécessaire. La deuxième phase, marquée par mes opérations-performances chirurgicales, a fait la transition entre cette première période et la troisième. La troisième phase représente tout un pan de mon œuvre visant à dépasser l’eurocentrisme. Pour sortir de cette vision étroite, j’ai voyagé largement et commencé à exprimer mon admiration profonde pour les cultures que je découvrais. J’ai passé beaucoup de temps en Amérique latine, j’ai travaillé avec des peuples autochtones des Amériques – comme on peut le voir dans cet espace représenté sur les photos derrière moi – ainsi qu’avec des cultures africaines.

Toute cette série est en noir et blanc car elle s’inspire de la photographie ethnographique, la première forme de représentation photographique de l’« Autre ». Le résultat est une série d’images mises en scène où je fusionne mon visage avec des sculptures ou des masques africains que j’admire profondément. Cette hybridation est, en soi, un acte d’admiration, une invitation à la proximité. Je propose que de la même manière que je me sens proche de l’Autre, l’Autre puisse aussi se sentir proche de moi. De cette façon, une rencontre réelle et respectueuse peut avoir lieu, une main tendue à travers le mur figé qui nous sépare. Cela dit, je garde toujours une certaine distance critique. Par exemple, dans les œuvres inspirées des cultures amérindiennes, je me représente habillée en chef de tribu. C’est une critique délibérée, car ces cultures n’auraient jamais accepté qu’une femme soit chef. Cette contradiction est volontaire.

ORLANoide, une œuvre en cours de réalisation, a été présentée en 2018 dans le cadre de l’exposition Artistes et Robots au Grand Palais, sous le commissariat de Laurence Bertrand Dorléac et Jérôme Neutres. Il s’agit d’un robot humanoïde au visage d’ORLAN, doté d’intelligence artificielle et d’une intelligence collective et sociale. © ORLAN

Yohanna :

Votre travail implique souvent des interventions technologiques sur ou autour du corps. Comment percevez-vous le rôle de la technologie dans la formation de nouvelles identités, en particulier pour les femmes et les corps marginalisés ?

ORLAN :

Je travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, car l’intelligence artificielle est, sans aucun doute, l’un des phénomènes sociaux majeurs de notre époque : elle est en train de s’imposer. Je considère l’IA comme un développement positif, parce que, franchement, nous, les humains, sommes devenus obsolètes. Nous n’avons pas assez de mémoire ni de capacité cognitive pour faire face à la complexité de notre réalité actuelle.

En 2025, pour savoir ce qui m’a façonnée, qui je suis, et ce que je peux faire, je dois me poser la question : combien de livres d’histoire, de philosophie, d’art, de science, de biotechnologie une IA peut-elle non seulement lire mais intégrer et retenir ? Ce niveau de mémoire et de traitement est impossible pour les humains. On le voit déjà dans la médecine : les diagnostics sont de plus en plus réalisés avec l’aide de l’IA parce que les médecins ne peuvent plus gérer le volume des données ; ils ne peuvent pas tout traiter. Donc oui, je crois en ces nouvelles technologies. Je cherche même une nouvelle vague de technologies qui soit juste, responsable, capable de réparer ce que la première a abîmé ou détruit.

Cette vague est déjà en train d’émerger. Par exemple, de petits robots ressemblant à des méduses ont été déployés dans les océans pour nettoyer les particules dégoûtantes que nous y avons déversées. Je participe activement à ce mouvement. Je pense que c’est fondamental, surtout aujourd’hui, en tant que femme, d’adopter cette posture : ne pas avoir peur des nouvelles technologies, mais évaluer soigneusement les réactions en chaîne qu’elles déclenchent, et être profondément attentive à ne pas détruire les écosystèmes vivants, mais à les respecter. Ma série la plus récente exprime mon inquiétude face aux espèces en voie de disparition. Je représente ces animaux à travers des robots faits de plastique recyclé et de matériaux recyclables. Pour moi, travailler avec des objets et matériaux recyclés est essentiel. Ces robots me ressemblent, ils sont « amoureux » des animaux ; ils essaient de prévenir leur extinction. Nous devons aimer ces êtres si nous voulons espérer qu’ils ne disparaissent pas.

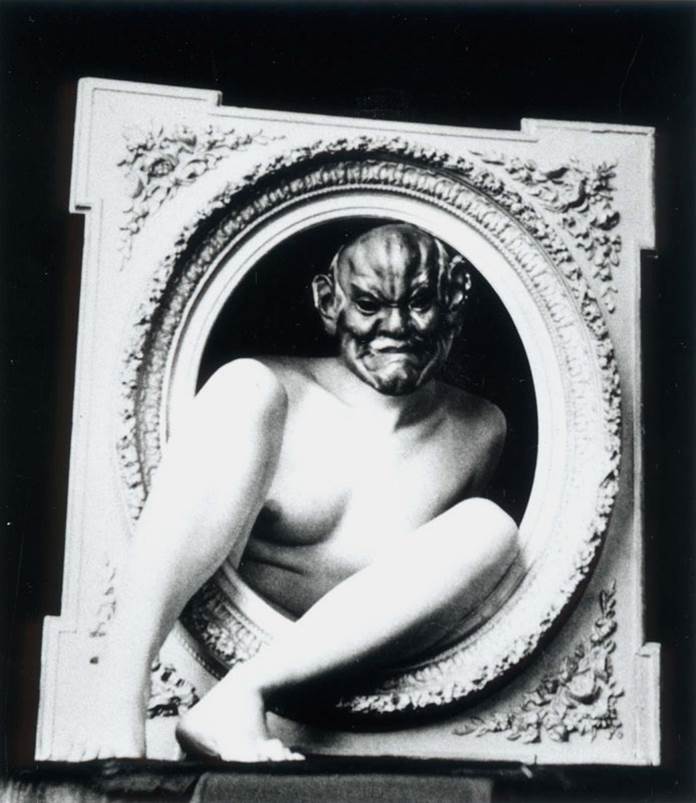

Tentative de sortir du cadre avec un masque, 1965, photographie vintage noir et blanc, tirage unique. © ORLAN

Yohanna:

Pourquoi et quand êtes-vous devenue féministe, et comment cette décision a-t-elle façonné votre travail ? Qu’est-ce qui a été significatif pour vous dans l’adoption d’une perspective féministe dans votre pratique artistique ?

ORLAN et Yohanna M Roa. New York mai 2025. Photo Juan Puntes

ORLAN:

D’un point de vue féministe, l’une de mes œuvres les plus importantes – et vous pouvez en voir une photo ici (ORLAN montre certaines des œuvres que nous regardons) – ce sont les opérations-performances chirurgicales que j’ai réalisées à New York. Ce qui m’a intéressée, c’est la chirurgie esthétique, parce que c’est un phénomène incontestable de notre temps. Je voulais l’interroger en l’utilisant, mais aussi en la détournant. J’ai fait poser des implants là où l’on en met d’habitude, aux pommettes, mais aussi de chaque côté du front. Je voulais montrer que ce qui est perçu comme laid ou monstrueux dépend entièrement du contexte historique et géographique, là où on est censé se coiffer d’une certaine façon, s’habiller d’une certaine manière, etc.

Par exemple, dans cette série, une femme des hauts plateaux avec une grande lèvre étirée est extrêmement fière de son pouvoir de séduction. Dans sa région, au sein de sa tribu, une grande lèvre est considérée comme hautement attirante pour les hommes. Elle est donc ravie, car elle possède un fort pouvoir de séduction. Mais si vous ou moi avions une telle lèvre, on nous jugerait immédiatement non désirables, complètement hors norme. Ce que je voulais montrer, c’est que la beauté est simplement une construction idéologique située dans le temps et dans l’espace. Avec ces performances chirurgicales, quand j’ai posé ces implants, les réactions ont été très violentes. On m’a dit les mêmes choses que l’on disait autrefois des impressionnistes : que leur œuvre était horrible, qu’elle pouvait faire accoucher une femme enceinte. On disait qu’ils ne savaient pas peindre, que c’était la plus grande imposture de l’histoire de l’art. Aujourd’hui pourtant, leurs tableaux se vendent à des prix exorbitants et sont imprimés sur des boîtes de chocolats de Noël.

C’est exactement ce qui m’est arrivé : on m’a dit que j’étais folle, que ce n’était pas de l’art, que c’était répugnant. Et maintenant, on me dit souvent : « Oh, vous êtes belle », ou « Vous avez vu mes deux bosses ? » – et on ajoute : « Oui, ça vous va bien. » Cela montre bien que nos usages et nos traditions sont complètement historiques, dépendants du lieu, du moment, de ce qu’on fait, de notre position dans le monde.

Yohanna:

D’un point de vue artistique, quelles aspirations ou attentes politiques portez-vous pour l’avenir du corps – en particulier de votre propre corps ? Comment envisagez-vous le corps comme lieu de résistance ou de transformation dans les années à venir ?

ORLAN:

Je crois profondément que le corps est politique, que tout est politique, que le personnel est politique. C’est fondamental pour moi. Je me considère comme un corps – entièrement un corps – rien qu’un corps. C’est mon corps qui pense. Je crois profondément que le corps est un lieu de résistance et de transformation. Ce que j’espère, c’est qu’il y aura de moins en moins de pression sur les corps, et de plus en plus de liberté pour chacun·e d’être trans s’il·elle le souhaite, bisexuel·le s’il·elle le souhaite, de passer d’un genre à l’autre, d’avoir différentes identités au cours de sa vie.

Pour moi, il est crucial que nos corps nous appartiennent. C’est le seul corps que nous avons pour toute notre vie, et nous devrions pouvoir en faire ce que nous voulons, comme nous le voulons – sans lois absurdes qui nous enferment ou nous piègent dans des systèmes auxquels on ne peut plus échapper. J’espère, et je crois profondément, que l’art changera le monde et fera pencher la balance de l’autre côté. Aujourd’hui, on assiste à un retour des religions, du racisme, de toutes les horreurs que nous avons tenté de contenir : stéréotypes, restrictions, manque de liberté, manque de sensibilité, violences sociales, guerre… De l’autre côté de la balance, l’art et les artistes construiront un monde plus lumineux, plus ouvert, plus sensible, plus accueillant à la transformation et à toutes les joies de l’art et de la vie. Par l’art, nous pouvons contrebalancer la montée de l’extrême droite, du fascisme et du totalitarisme.

Je pense toujours à ce que disait le grand philosophe Nietzsche : « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » La vérité est essentielle pour moi, mais la vérité ne vaut que si elle est prouvée et acceptée comme telle. Aujourd’hui, dans votre pays, les gens jurent sur la Bible puis disent des choses totalement contradictoires. Par exemple : pourquoi avez-vous porté du rouge aujourd’hui ? (Yohanna : ORLAN fait référence au rouge à lèvres rouge que je porte aujourd’hui) Vous savez que je n’aime pas le rouge, j’y suis allergique. Elle l’a fait exprès. Et vous répondez : « Je ne porte pas de rouge, je porte du blanc et du bleu. » Et moi je dis : « Non, vous portez du rouge. Je le vois, je le sens. » Voilà ma soi-disant vérité – sans aucune preuve. Et pourtant, elle est acceptée comme vérité, pas comme mensonge. Moi, je veux une vérité fondée sur des preuves. Vous comprenez ?

Yohanna:

La réponse se trouve dans un rendez-vous futur, très probablement à Paris.

L’ours polaire en voie de disparition et les nouveaux robots fabriqués à partir d’objets et de matériaux recyclés. Version 2. 2024. © ORLAN