La Columna Indisciplinada

Por Kekena Corvalán

En foto Camila Barcellone, Tati Cabral, Kekena Corvalán, Paola Ferraris, Anahí Fiorella Gómez y Celeste Medrano.

Quiero referirme a nuestras prácticas de artchivo, como una forma de vitalidad que nos sostiene y nos permite habitar la memoria, la fiesta y el encuentro; a partir de la exposición que da título a este texto, en la que yo participo como curadora junto a las artistas Anahí Fiorella Gómez, Camila Barcellone, Celeste Medrano, Paola Ferraris y Tati Cabral. La muestra se inauguró el 3 de agosto en el Parque de la Memoria de la ciudad de Buenos Aires, y el 30 de enero de 2025, se trasladará al Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile.

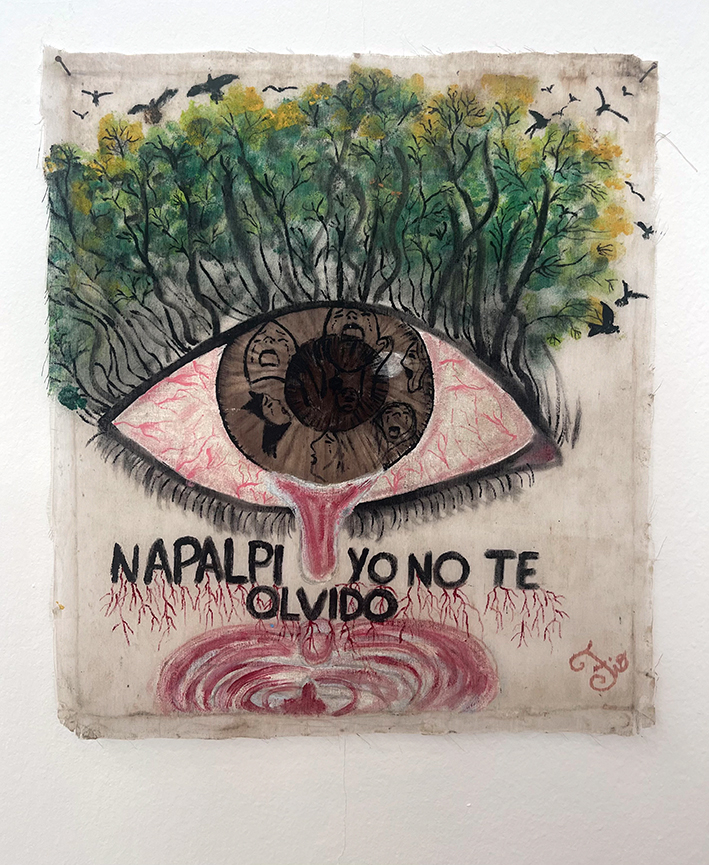

El título surge de una experiencia específica de Anahí Fiorella Gómez, artista de la comunidad Qom 1, nieta de Matilde Romualdo y Lorenza Molina, sobreviviente de la Masacre de Napalpí2, un lugar en el noreste de Argentina, en Chaco. En este lugar, el 19 de julio de 1924, el Estado Argentino perpetró una masacre contra la comunidad Qom que vivía sometida en una “reducción indígena”.

Por Anahí Fiorella Gómez, Camila Barcellone, Tati Cabral, Celeste Medrano, Paola Ferraris, y Kekena Corvalán.

Llegamos a esta exposición como resultado de un campamento artístico-curatorial llamado “Aprender del Chacú3: cómo procurarnos artefactos comunes de abrigo, alimento y memoria”, desarrollado del 17 al 24 de marzo de 2022. Esto nos permitió visitar y conocer a Fiorella en su territorio. Allí aprendimos de la historia de su familia y su pueblo, establecimos una relación de amistad, compañerismo, y producimos artefactos comunes para narrarnos: libros, proyectos artísticos y encuentros.

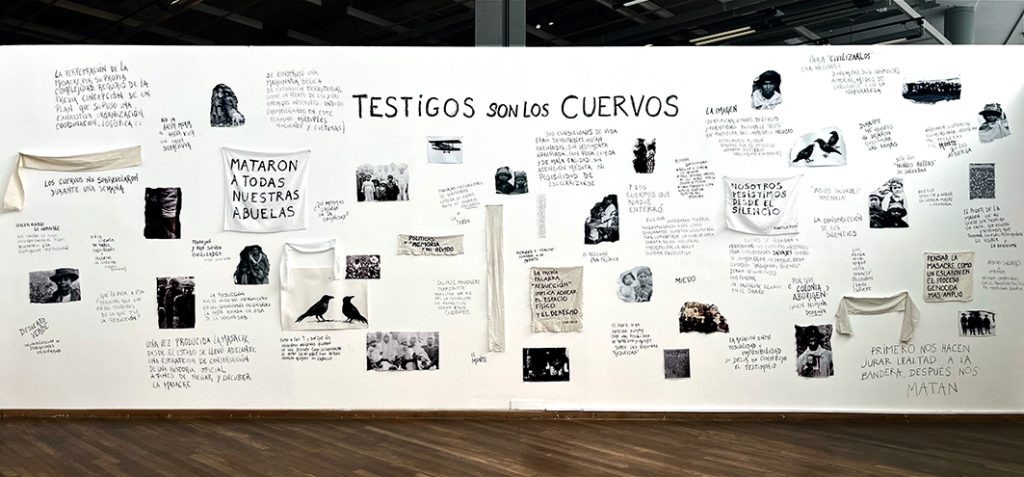

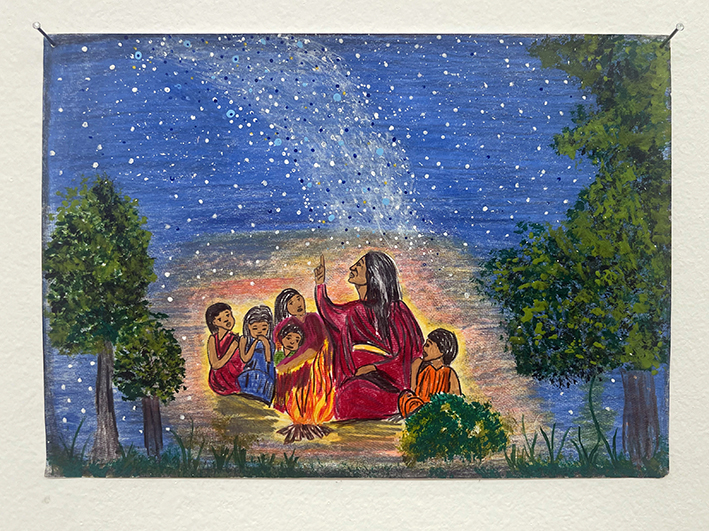

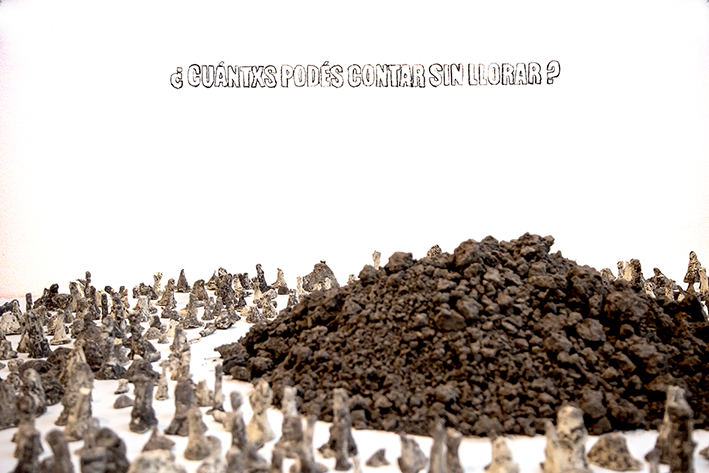

Ese fue el nacimiento de nuestro proyecto curatorial, que incluye dos instalaciones: ¨Testigos son los cuervos¨ (Paola Ferraris y Camila Barcellone), y ¨Cuántxs podés contar sin llorar¨ (Celeste Medrano y Tati Cabral), además de dos cuervos a tamaño mural (también de Paola Ferraris y Camila Barcellone). Sin embargo, la propuesta central es el trabajo de Fiorella, con más de 20 obras en tela, papel y madera, y una intervención site-specific donde Fiorella cubrió literalmente el espacio expositivo (asignado directamente por la administración del parque), con imágenes de peces, ríos, wiphalas, ojos, leyendas y un retrato de su abuela.

Por Anahí Fiorella Gómez, Camila Barcellone, Tati Cabral, Celeste Medrano, Paola Ferraris, y Kekena Corvalán.

Ahora, proponemos ver esta exposición como un ejercicio de artchivado, que desafía las formas tradicionales de hacer memoria. Nuestra manera de rescatar esta historia, encarnando el artchivo de esta masacre, puede ayudarnos a visibilizar que las políticas de memoria de nuestras comunidades, no siempre responden a una memoria blanca, binaria, cisheterosexual, urbana, masculina o militante en los términos de los activismos políticos tradicionales.

Artchivar, por un lado, significa crear un archivo vinculado a referencias estéticas y poéticas, y el por otro, está ligado a “chivar” y ser chivas, en todos los sentidos del término: chivar es transpirar y también ser cabra, estar enfadada, ser una mujer rebelde. Sentimos que una manera de sostener una lectura distinta sobre este archivo era artchivar, es decir, recorrerlo encarnadamente. Hacer un archivo blando, pegajoso, rozado, encarnado. La artchiva somos nosotres, haciendo otra lectura de las fuentes, dándole vitalidad a este artchivo de Napalpí. Ahora, son ustedes, quienes leen este texto, quienes también, si lo desean, pueden llevarlo en el cuerpo, ahora que conocen la historia o cuando visiten la exposición.

Mural Cuervos.Nicolás Villalobos.

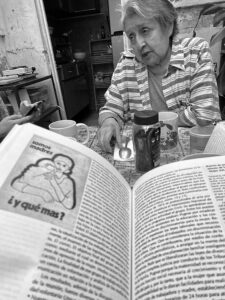

¿Cómo se consulta este artchivo? Interpersonalmente, co-creada y co-diseñadamente. Este artchivado se sostiene en lo comunitario: en los cuerpos que sobrevivieron o descienden de quienes sobrevivieron y pueden contar esta masacre, como Matilde Romualdo, quien le narra su historia a nuestra amiga, la artista Fiorella Gómez. Matilde tuvo que olvidar su lengua para sobrevivir. Su abuela comienza a contarle la historia cuando se siente preparada, porque además de perder a su familia, Matilde y su comunidad pierden su lengua. La olvidan porque saben que hablar qom es pertenecer a un grupo objeto de la masacre. Hay un fenómeno de diglosia que no tiene nada que ver con el bilingüismo, que es un fenómeno valorado culturalmente; todes enviamos a nuestrxs hijxs a estudiar inglés, francés o alemán. Ser políglota es bien visto. Aquí estamos ante el lado B de hablar varias lenguas: una situación de diglosia donde siempre hay una lengua de poder y otra sometida, desprestigiada.

Fiorella empieza a pintar en este contexto. Se da cuenta de que debe registrar a las personas y las situaciones que su abuela le cuenta, para que no se olviden. Comienza a recuperar esas caras a partir de los relatos de su abuela, en una comunidad que no tenía fotos de sus ancestros. Fiorella se apropia de la práctica pictórica, recuperando la pintura como un dispositivo de las Bellas Artes, canónico, exclusivo, hegemónico y moderno-colonial, para crear un artchivado posible, un término que comienzo a acuñar como curadora y teorizadora, para habitarlo y encarnarlo hoy.

Por Anahí Fiorella Gómez, Camila Barcellone, Tati Cabral, Celeste Medrano, Paola Ferraris, y Kekena Corvalán.

Queremos agradecer enormemente a Florencia Batiti, directora del Parque de la Memoria, quien puso todo a nuestra disposición y, sobre todo, le dio a Fiorella un abrazo especial, amoroso y respetuoso. Florencia, junto a Cecilia Nisbaum y toda la comunidad de trabajadorxs, lo dio todo en la preparación de la exposición. Ese montaje también es artchiva. Esto es importante para nosotres, porque lo que sucedió es que cada une, a medida que conocía esta historia, también se volvía artchiva. Al conocer esta historia, cada quien toma algo, lo guarda en sí, lo multiplica, lo cuida y lo hace crecer. Es un punto de vista propio frente al lugar que hoy parecen tener ciertos archivos de arte, inmersos en disputas materiales, simbólicas y económicas, donde museos y artistes tal vez se esfuercen por hacer de sus archivos materialidades compactas para que sean vistos como seguros, ciertos, cerrados, completos y organizados. Es decir, curables e interesantes para la curaduría, la conservación y las colecciones.

Es cierto también que un artchivo es un fenómeno discursivo. Produce pensamientos, reflexión, investigación y escritura y todo ello siempre es cuerpo, porque somos nosotres quienes le damos sentido. La memoria existe porque hay un cuerpo que la percibe, la siente, la baila, la roza, la goza. Nuestros artchivos nunca están solos, siempre nos buscan.

¿Cuántxs podés contar sin llorar? Instalación de Tati Cabral y Celeste Medrano. Foto por Nicolás Villalobos.

Los artchivos se sostienen performativamente, no quedan fijados ni instituidos, reiteramos, están encarnados. Un artchivo es un mundo lleno de ausencias que buscamos nosotres, como buscamos a quienes no están, es un mundo opaco, obtuso también. Cada artchivo implica muchos mundos y miradas posibles, y lejos de ser un proceso de selección donde se determina qué y quiénes son parte gestora, un artchivo es un continuo sumar, incluso de lo que no necesariamente estuvo allí. Esa es su vitalidad, porque es un repositorio que recupera, en un ejercicio de justicia, la memoria de todes, hecha de amor propio y colectivo

Un artchivo es siempre un “continuará”.

Por Anahí Fiorella Gómez, Camila Barcellone, Tati Cabral, Celeste Medrano, Paola Ferraris, y Kekena Corvalán.

- Los Qom, son un grupo étnico originario de la región pampeana que habita en el Chaco central. En el siglo XVI, comenzaron a habitar gran parte del norte de Argentina, incluidas las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y la región del Gran Chaco en el sureste de Tarija, Bolivia. En la época contemporánea, muchos de ellos han sido expulsados a las afueras de ciudades como San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, Resistencia, Charata, Formosa, Rosario, Santa Fe y el Gran Buenos Aires debido a la pobreza en sus áreas rurales ancestrales ↩︎

- La Masacre de Napalpí fue una masacre llevada a cabo por una fuerza de más de cien hombres de la Policía del Territorio Nacional Argentino, que resultó en la muerte de entre quinientas y mil personas de los pueblos qom y mocoví-moqoit el 19 de julio de 1924, en la zona de El Aguará, cerca de la reducción indígena de Napalpí, ubicada en lo que entonces era territorio nacional del Chaco. La masacre fue cometida por fuerzas policiales nacionales, con participación de civiles, bajo órdenes del gobernador Fernando Centeno, quien fue supervisado directamente por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR). ↩︎

- El Chacú es una forma de recolección y caza con fines de alimentación de los pueblos originarios sudamericanos que sigue estas reglas: siempre se pide permiso al territorio, no se matan crías ni hembras y lo que se recolecta y caza no es propiedad de cada cazador recolector sino que se entrega a las mujeres que lo acopian y lo distribuyen para toda la comunidad. ↩︎